理数教育

学びの奥深さに気づく

淑徳巣鴨の授業の主役は“生徒”です。さまざまな授業の中で「なぜ?」と疑問に気づく仕掛けを多く用意し、物事を論理的かつ多面的に観察する力や、考え抜く力を培います。曖昧な理解ではなく、問題の本質を的確に捉え、理解する経験を積み重ねます。

NEW教育連携プロジェクト中学・高校

専門的な学問域に触れて知見を深める!

2025年より、理工系人材の育成を目的として、東京薬科大学と高大連携協定を締結しました。また、東京女子医科大学とも連携することで、医学部の講義・実習を実際に体験することが可能となりました。理工系分野への興味関心を引き出すことで生徒一人ひとりの可能性を広げる、未来へとつながる教育を展開しています。

東京薬科大学

- 薬用植物園の見学

- 学生(淑徳巣鴨OBOG) との座談会

- 少人数での研究室訪問など

東京女子医科大学

- 大学での医学系講義を体験

- キャンパスツアーなど

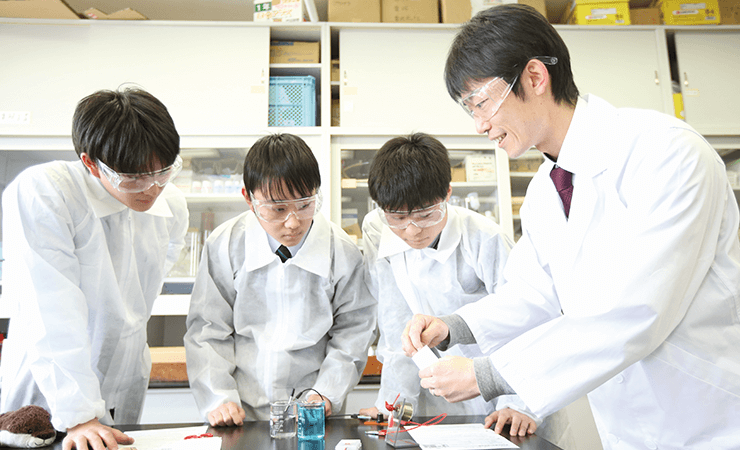

実験への取り組み中学・高校

年間約30回の実験!

実験の時間を多く設定しているのは、自然の事物や現象に関して教科書に書かれていることを実際に自分の目で観察・確認し、適切に活用できる「生きた知識」にするためです。「仮説→実験→結果の分析」のすべての過程に気づきがあります。実験をして終わりにするのではなく、検証データをもとに考察し、そこでの学びを次なる問いへと発展させるプロセスを大切にしています。

校外施設での学び中学・高校

学びのフィールドを広げる!

理数科の学びをさらに深めるため、本校では多様な「体験学習」の機会を設けています。企業や工場を訪問し実際に目で見て手に触れることで、生徒の学問的興味を刺激し、授業での学びと実生活とのつながりを感じとることを目指しています。生活にあふれる様々な疑問に目を向け、理数的な見方をもち、解決するための具体的な方策について思考する能力を育んでいきます。